2013-07-12 459 0

我曾是一块平凡无奇的泥土,悠闲地躺在幼发拉底河的河滩,清凉河水不时掠过身体,享受着日复一日的阳光与轻风。每夜,我仰望幽蓝的夜空,浮想联翩,却从未想过,柔弱无力的我竟然能撑起那万丈高塔,离闪耀繁星那么接近。

突然有一天,我的香甜午休被一阵忙乱嘈杂惊醒。只听“有人在彼此商量:‘来吧!我们要做砖,把砖烧透了!’”。紧接着,我和周围同伴们被铲离地面,挤压成四方块,码放齐整,推进了熊熊大火。高温,出奇的高温!我咬牙坚持,但身体已经开始脱水。渐渐的,发现自己发生着奇妙的变化,瘫软的躯体开始变得有力,颜色也由深褐变得通红。离开大火,冷静下来。我听见有人在高声议论。只言片语中,我明白自己已不再是“泥土”,从此叫做“砖”了。紧接着,人们“就拿砖当石头,又拿石漆当灰泥。” 与成千上万的“砖”一道,我被推上了木板坡道,与灰泥结结实实地压在一起。我们又变成了一个叫做“墙”的东西,更多的“砖”加入进来,“墙”变得越来越高,越来越厚,最后我们成了“塔”。

塔在不断变高,几乎可以触摸星辰。只可惜,我已无法动弹。

2.从物质到材料

在鹿特丹Boymans-van Beuningen博物馆内,我站在Pieter Brueghel的油画“巴别塔”( Tower of Babel,1563)前,久久凝视。在那不足半平方米的画面中,描绘的不仅是传说中的通天塔,更是构筑塔的工作状态,真实而细腻。修建工作繁忙却有序。砖被不断运送上塔身,砌筑于恰当的位置,也有碎砖从脚手架上滑落,堆积成一座座暗红色的小山。我的视线与思绪全给了一个主角--砖。与雄壮巍峨的通天塔相比,“砖”小得近乎如蝼蚁,但就是这样微不足道的碎屑材料,却构筑成这无以伦比的世界奇迹(图1)。

图1

材料的前身是物质。依据自身性质,通过有目的的加工、定位,物质成为了材料。以某种加工方式,将泥变为砖,再以某种筑构方式,将砖置于某个确定的位置,便完成了从物质到材料,从材料到建筑的全过程。建筑师如导演,材料则是演员。一部电影精彩与否不在于角色数量。高明的导演能够选出最适合剧情的演员,也能激发每个演员的个性与潜能。建筑何尝不是如此?只要被赋予恰当的位置、合理的构造方式,保证其物理性能要求,普通物质都可能成为“建筑材料”,甚至是纸、布、草……(图2)

图2

在柏拉图的《Timaeus》中,“architecture”被定义为容纳“所有创造出来的、可见的以及可感知的事物的母亲与容器”,描述着一种空间统一体(continuum of space)的“界限”问题:区别实体与虚空、内部与外观、光明与黑暗、温暖与冰冷……这蕴藏着建筑中的一个基本悖论:建筑以“空间获取”为最终目的,其诞生过程却都发生在“非空间”的层面--建立各种限定或承载形式。完成这“限定与承载”的,便是建筑材料。

关于材料,即使一座最简单的房子,也包含两个层面的价值:一是使建筑能够站立起来,满足基本使用需求;二是使建筑看上去具有某种知觉特征(视觉、触觉等)(图3)。基于这两个层面,衍生出使用材料的两类专业工作者:工程师(engineer)与建筑师(architect)。同样的材料,由于看待角度不同,其使用方法与职能可能相去甚远。就像“在地质学的命名中,岩石的种类也就300多种,而在世界范围内工匠眼中,天然石材的名称却有几万种。二者之间的数量差别,也正是‘作为基质的物质’与‘文化行动中的物质性’的差别。”

图3

在《走向新建筑》中,柯布西耶曾写下这样的话语:“墙壁以使我受到感动的方式升向天空。我感受到了你的意图。你温和或粗暴、迷人或高尚,你的石头会向我说。”此时,建筑材料不再是冰冷建造的无生命物质,也不是材料科学中不带感情色彩的客观描述,而是承载人类感情的容器,表达情绪的手段。通过造型,建筑师可以与使用者的眼睛对话,而通过材料,却能够与心灵交流。很多外观质朴无华的建筑蕴含着令人心动的力量,材料可以散发出神圣的光芒。

可以简单地说,工程师发掘出了材料理性功用,而建筑师则赋予了它精神。依据这两个不同角度,不妨将建筑材料分为两大类:

1)工程性材料(engineering material):指那些直接因循结构、设备等“技术性”与“工程性”需求下使用的材料,多具有客观性、逻辑性与经济性,表达着建筑的最基本特点,是建筑得以正常运营不可或缺的保障。

2)建筑性材料(architectural material):指那些由建筑师掌控确定的,表现建筑性质、风格或建筑师观念,满足使用者更深、更细的使用要求和心理感知的那部分材料。在大部分情况下,建筑性材料不具有整体上的结构意义,却传递着建筑师的态度、追求。

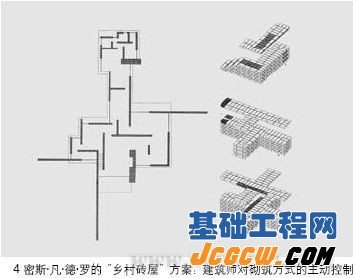

此处并非为了创立概念而将二者刻意区分,这在强调综合性的建筑设计面前,实在是毫无意义。事实上,这样的区分取决于材料所承担的职能与建筑师的使用态度。面对一个具体的材料,若建筑师将设计观点、策略、喜好等因素附加上去,考虑到使用与表征状态,那它必然归属于“建筑性材料”,无论它是否具有结构承重的作用。因此,无法用列表的形式将两者的具体内容罗列出来,它无法建立刚性的标准,唯一的考量因素便是建筑师如何看待它(图4)。

图4

3.建筑材料的角色扮演

在传统建筑,尤其是民居建筑中,材料通常是纯朴的,由于不同特性而被置于恰如其分的位置,具有本质上的合理性。在很大程度上,合理即是美,材料的工程性与建筑性是合二为一的。随着技术的发展、材料加工能力的提升以及最重要的--建筑越来越多地承担着精神层面的需求,材料中的工程性与建筑性开始分野,并发展出自身规律。建筑师、工程师也逐渐分工而非集于一身。建筑师能够运用材料表达观点、传递信息,满足更多精神上的需求,但是,矫揉造作也可能随之而来。早在100多年前,约翰·罗斯金(John Ruskin,1819-1900)这样表达了对材料虚假表现的憎恶,对此他不惜用“欺诈”一词:“建筑欺诈大体可以从三方面来考虑:第一, 暗示一种名不副实的结构或支撑模式,如后期哥特式屋顶的悬饰。第二, 用来表示与实际不符的其他材料(如在木头上弄上大理石纹)的表面绘画,或者骗人的浮雕装饰。第三, 使用任何铸造或机制的装饰物。” “材料欺骗则更简单……一切模仿都极其卑鄙,绝对不能允许。”

材料的本来面目应当如何?在建筑师笔下,大致分为三类:

1)作为实现的材料(material as realization)

“实现”一词意指:材料本身的物理特性传递出来,直接表现着建筑师所需表达的质感、氛围。材料的理性属性占据着这类角色的主导地位。就像斯维勒·费恩(Sverre Fehn)认为,地球上的经纬线交点都有其独特的气候与风向,建筑则是在自然与非理性之间权衡的结果,成为这样权衡间载体的,就是材料。费恩在威尼斯建筑双年展场的北欧馆(Nordic Pavilion,1962)中,单纯而直接地采用混凝土密肋梁,整齐而精致。在室内有树的地方,梁不动声色地断开,将室外光线巧妙地引入室内。光线从混凝土表面掠过,质朴中透出难以言说的微妙--不知是光强化了混凝土的质地,还是混凝土表达了光的存在(图5)。

图5

当然还有卒姆托(Peter Zumthor)、艾德瓦尔多·苏托·德·莫拉(Eduardo Souto de Moura)……无论是卒姆托在瓦尔斯温泉浴场中的片麻岩、Kolumba博物馆中的灰砂砖(图6),还是德·莫拉在Paulo Regio美术馆中用的红色混凝土(图7),都是那样的平静而自信,浑然一体,又绽放着细节的光芒。正如卒姆托说:“必须不断问自己,在特定的建筑情境中使用特定材料的意义是什么。一个好的回答可以为材料的使用和其内在的感性品质注入新的光亮。”材料实现着建筑师与使用者内心对话的可能。如果将约翰·罗斯金关于“材料欺诈”的愤怒当成为一场考试的话,那么他们算是提交了一份优秀的答卷。从材料的原本特性出发,将环境与体验承载于其上,便完成了建筑师构想与客观之间的“实现”。

成功提示

成功提示

错误提示

错误提示

警告提示

警告提示

评论 (0)