2025-07-07 3982 0

2025年,中国工程机械出口额持续增长,据海关数据整理,5月我国工程机械进出口贸易额为52.38亿美元,其中出口额50.24亿美元,同比增长8.51%。1-5月累计出口金额230.95亿美元,同比增长8.98%。

随着宏观经济放缓,国内房地产、基建投资低迷,工程机械行业加足马力拓展海外市场,目前头部企业海外营收已经占据半壁江山。中国企业向海外市场拓展的过程中,也深度践行着跨国企业本地化运营思维和定制化创新路径,在产品、生产供应链、研发、渠道、组织层面优势不断累积,正从产品出海向产业出海和全球拓展转变。

01|定制化产品打开高端市场

过去,中国工程机械企业常以 “性价比” 作为敲门砖,如今更多企业选择以 “定制化” 破局,通过深度解码目标市场的技术标准、场景需求与政策规则,将产品从 “通用款” 打磨为 “专属款”,最终敲开高端市场的大门。转变背后,是中国企业日趋成熟的技术实力作为支撑。

欧洲作为工程机械的重要市场,历来竞争激烈。中国品牌山河智能自进入欧洲市场以来,凭借对市场的深刻洞察和精准定位,逐渐建立起自己的品牌地位。经过多年的不懈努力,山河智能挖掘机等产品在欧洲市场的销售成绩名列前茅,其挖掘机在欧洲市场保有量达4万台。此外,在今年4月举办的德国慕尼黑宝马展上,山河智能专为欧洲定制的多款旋挖钻机当场售罄,收获超亿元订单。

山河智能不仅在欧洲市场销售产品,更提供了一套完整的解决方案,通过深入了解欧洲市场的需求和特点,针对不同国家和地区的客户,在不同应用领域上对于产品的差异化需求,为客户开展定制化功能改装,这一举措不仅满足了客户的实际需求,更提高了产品的市场竞争力。

不同区域市场在技术标准、施工场景、政策规则等方面存在显著差异,定制化战略本质是通过把握这些差异,将产品实现从 “价格竞争” 向 “价值竞争” 的跃迁,这是中国工程机械企业构建高端品牌认知、打开更多高端市场的关键。

02|深度融合本地化制造

为了进一步提升产品竞争力,中国工程机械企业积极在海外市场推进本地化制造,通过供应链、人才、技术的深度扎根,构建 “本土响应 + 全球协同” 的制造网络。

如中联重科德国工厂二期项目,该项目以中联重科德国威尔伯特工厂为基础,扩建生产厂房,进行产业拓展升级,进一步强化本地化轻组装。同时还将增设产品展示区,形成集产品展示、销售、生产和服务于一体的综合性海外生产基地。达产后可年产工程机械设备超1000台,产值约3亿美元。

中联重科德国工厂二期项目将持续强化中联重科与客户、与市场的端对端对接。项目将依托终端市场的优势,研发生产制造更适应于本地市场及更丰富、更广泛的产品。同时,该基地也将作为本地及周边客户的维保基地,进一步提升响应速度,为客户提供更便捷更高效的服务。目前,中联重科在海外共有11个研发生产制造基地,400个网点,产品覆盖170多个国家和地区,2024年境外收入占比超51%。

通过在目标市场布局生产、供应链与服务体系,企业不仅能规避贸易壁垒,如关税、反倾销调查等,还能够降低生产成本,缩短产品交付周期,更好地贴近市场,及时响应客户需求。这是企业嵌入全球产业链中高端的关键举措。

03|全球生态协调与价值深耕:从“卖产品”到“筑生态”

单一产品输出的竞争力有限,中国工程机械企业正通过构建“产品 + 服务 + 生态” 的价值网络,构建全球化产业生态,将 “交易关系” 转化为 “共生关系”,实现从 “市场进入” 到 “市场主导” 的跨越。

在国际化征程中,中联重科、柳工等企业积极拓展海外市场,通过欧盟CE认证和东盟标准互认等等,成功将电动搅拌车、装载机等产品打入国际市场。这不仅是企业自身技术实力和产品质量的体现,也为中国工程机械行业在国际市场上赢得了声誉,提升了中国品牌的国际影响力。

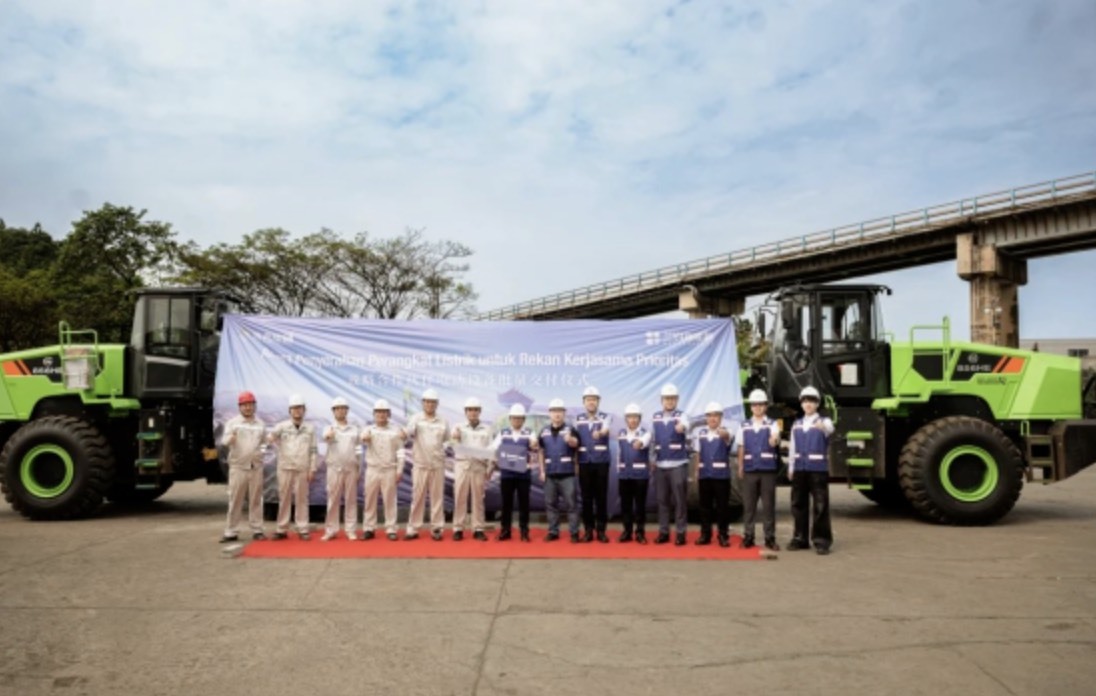

广西柳工依托东盟标准互认机制,在印尼推广标准,其电动装载机在印尼市场占有率突破24%。柳工通过深入研究当地的市场需求和标准规范,使其产品符合印尼当地的标准要求,同时还积极与印尼当地的相关机构和企业开展合作,推动双方在标准方面的互认和交流,为产品的市场准入和推广奠定了坚实的基础。

全球市场竞争已从单一产品竞争升级为生态系统竞争。中国工程机械企业的 “生态协同” 本质是通过标准互认、渠道共建、服务一体化等方式,构建 “产品-服务-标准-伙伴”的价值网络,这是突破区域市场壁垒、建立长期竞争优势的关键。

中国工程机械出海要实现从“走出去”迈向“走进去”“走上去”,绝非依赖单一优势,而要靠精准定制、深度本地化与全球生态协同“组合拳”共同发力。唯有持续深化这三重能力,才能让中国工程机械在全球市场行稳致远,真正实现从“制造大国”向“制造强国”跨越。

成功提示

成功提示

错误提示

错误提示

警告提示

警告提示

评论 (0)