2025-08-14 3506 0

2025年8月2日至3日,地基学院岩土GMBA班在北京成功举办为期两天的系列课程。本次课程设置3个主题内容,分别从《岩土工程绿色低碳技术的研究与应用》《大面积软弱地基处理技术研究与实践》《既有建筑地下空间抗浮加固和渗漏治理》解锁新技术,特邀行业大师和权威专家授课,两天的课程通过案例剖析、技术拆解与互动研讨,让学员在沉浸式学习中掌握前沿技术动态与实战方法论,为推动岩土工程领域的创新发展注入新动能。

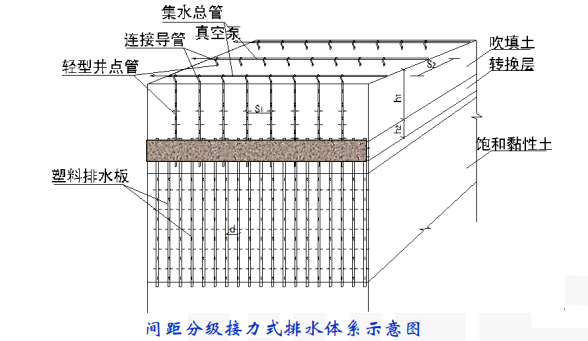

大面积软弱地基处理方法-动力排水固结法 NEWS 动力排水固结法是通过轻型井点、真空管井、泵吸等措施主动抽排降低场地地下水位,或在饱和软土中设置竖向排水体(如塑料排水板、袋装砂井等),并利用强夯、冲压等动力作用促使土体加速排水压密固结的地基处理方法。其核心是 “排水”(条件和措施)与 “固结”(目的和结果)。 六、主要技术方法及实践 1. 降排水强夯法: 案例及试验成果:参考教材资料。 技术效果: 适用条件:高水位情况下表层有一定厚度砂性土层(ks>10-5cm/s)的饱和软土地基。 工艺:施打砂石桩 + 铺设垫层 + 强夯,分一次 / 二次处理。 备注:详细内容参考教材分析 技术特点: 复合排水体系 动静结合加载 针对性解决 “二元” 地层问题 避免 “橡皮土” 风险 5. 轻井塑排加固法(专利技术): 技术思路:轻井塑排加固法是将深层淤泥处理常用的竖向排水通道(塑料排水板)与浅层轻型井点管搭接连通,形成 “轻井塑排井点”,通过浅层主动抽排与深部被动排水的有机结合实现复合排水,并结合强夯动力荷载促进土体固结的复合排水动力固结方法。其核心目标是突破传统方法的局限:既避免塑料排水板强夯法导致的浅层 “橡皮土” 问题,又解决轻型井点降水结合强夯法处理深层软土的技术瓶颈,实现对 “二元” 地层(上部吹填土 + 下部饱和软黏土)的高效加固。 核心:设置 “转换层”(渗透性良好的连续土层),连接下部被动排水体(塑料排水板、袋装砂井、砂桩等)与上部主动抽排系统(轻型井点、真空管井、等),实现分级接力排水。 优势:加固深度达排水板底,工期缩短(3 个月内固结度≥85%),对深部饱和黏土处理效果显著,承载力提高幅度达 5% - 10%。 转换层功能: 转换层与砂垫层区别: 排水体系设计: 夯击参数: 监测与检测: 八、技术结论动力排水固结法总结

一、技术定义

二、技术现状

三、技术特点

四、技术优势

对比维度 动力排水固结法优势 与传统强夯法 弥补传统强夯不适用于饱和软黏土的缺陷,有效排除高压孔隙水,改善软黏土渗透性。 与静力排水固结法 简化加压系统,缩短工期,减少次固结沉降,提高地基承载力。 与其他方法(如复合地基) 充分利用岩土材料自身性能,无环境污染,造价相对低廉,施工便捷。 五、与传统强夯法的区别

项目 动力排水固结法 传统强夯法 适用范围 适用于高水位情况下、表层有碎石土 / 砂土 / 粉土覆盖的饱和软土地基。对于饱和度较高的软土地基, 适用于碎石土、砂土、黏性土、湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基。 加载系统 夯击前通过降水位或保证低级软土顶面有施工垫层,利用静力荷载、冲击荷载及持续后效力作为加载系统,施工冲击力由小到大。先施加一定的静荷载,改善地基的初始条件,再进行强夯,使土体逐步适应荷载变化 依赖夯击瞬间强大冲击力,冲击力先大后小。主要依靠重锤自由落体产生的巨大冲击能来加固地基 加固顺序与工艺 先浅后深,遵循 “先轻后重、逐级加能、少击多遍”,单击夯击能 500 - 3000kN・m。从浅层开始逐步加固,控制每次夯击的能量和次数,避免对土体造成过大破坏 先深后浅,最后低能满夯,单击夯击能 1000 - 25000kN・m,遍数少、击数多。先利用高能级夯击深层土体,再用低能级对浅层进行满夯处理 对土体结构影响 注重保护软黏土的微结构,通过控制夯击能量和排水过程,避免土体结构过度破坏,使土体在排水固结过程中保持相对稳定的结构状态,有利于强度的提高 强大的初始冲击力可能导致土体结构尤其是软黏土的结构遭受较大破坏,在高饱和度软土中易引发橡皮土现象,使土体强度降低,后续恢复时间长 排水措施 设置竖向排水体(如塑料排水板、袋装砂井)和水平排水体(如砂垫层、盲沟等),甚至采用主动抽排系统(轻型井点、真空管井),形成完善的排水体系,加速孔隙水排出 一般情况下无专门的排水体系,仅依靠土体受夯击产生的不规则裂缝排水,排水效率低,在软土地基中难以满足孔隙水快速排出的需求 加固效果特点 能有效提高地基的均匀性,减少差异沉降。通过排水和逐级加能的夯击,使地基各部分土体都能得到较好的加固,超固结超压密状态明显,后续沉降小 对非饱和土加固效果显著,可大幅提高地基承载力,但在处理饱和软土地基时,加固效果有限且不均匀,差异沉降控制难度较大 优化方向 具体效益 塑料排水板替代砂石桩 排水效率提升 30%,成本降低 15%,处理深度增加 2~3m 材料多元化 成本降低 20%~30%,减少地域供应限制 二次处理工艺 承载力提升 10%~15%,适应更高工程要求 套管跟进成桩 成桩质量合格率>90%,缩颈率<5%

对比维度 转换层 砂垫层 功能定位 以 “空间转换与接力排水” 为核心,连接深浅排水系统。 以 “水平排水与施工垫层” 为核心,仅承担表层排水功能。 排水路径作用 不仅是水平排水通道,更关键是打破深浅排水系统的布置制约(如轻型井点与排水板的间距独立设计),使两套系统灵活协同。 仅作为竖向排水体与地表排水系统(如盲沟)的连接介质,无 “转换” 作用。 适用场景 主要用于 “二元” 地层(上部吹填土 + 下部饱和软土)的复合排水动力固结法(如间接分级接力式排水固结法),尤其需处理深部软土时。 广泛用于静力排水固结法(如真空预压、堆载预压)及简单动力固结法,适用于浅层排水需求。 与其他系统的协同 需与竖向排水体(塑料排水板等)和上部主动抽排系统配合,形成 “深部被动排水→转换层→浅层主动抽排” 的完整链条。 主要与竖向排水体配合,将孔隙水引流至地表排水系统,不涉及主动抽排系统的协同。 技术必要性 是复合排水动力固结法的核心创新点,没有转换层则无法实现深浅排水系统的高效接力,深部软土处理效果大幅下降。 是常规排水固结法的基础措施,但可被其他水平排水体(如碎石垫层)替代,技术不可替代性较低。

Hot News

成功提示

成功提示

错误提示

错误提示

警告提示

警告提示

评论 (0)