2025-10-22 3320 0

研究背景

青藏高原作为全球构造活动最强烈区域之一,内外动力耦合作用导致地质灾害频发,对重大工程(如铁路、水电、输油管道等)构成严重威胁。研究基于团队20余年实地工作,结合国家科技项目支持,聚焦三大核心问题:

强构造活动区的工程选线选址

高位远程地质灾害机理

深埋隧道岩爆风险

主要研究成果

1. 工程选线选址理论创新

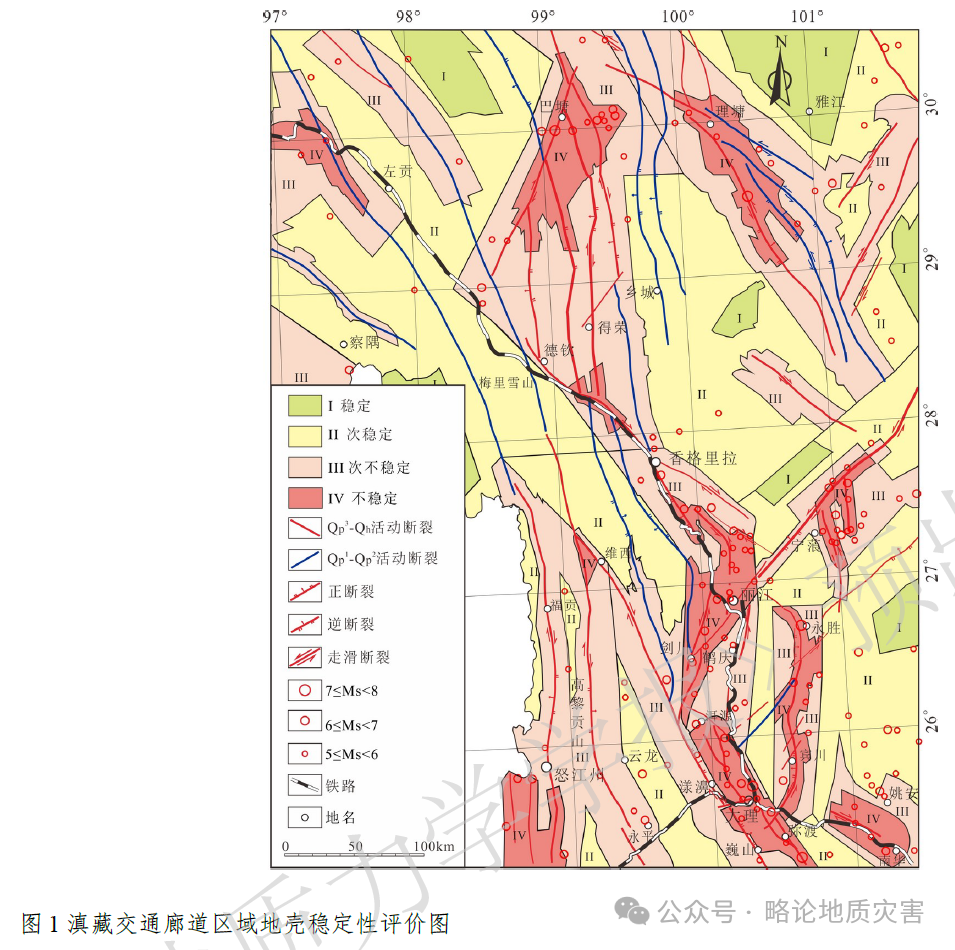

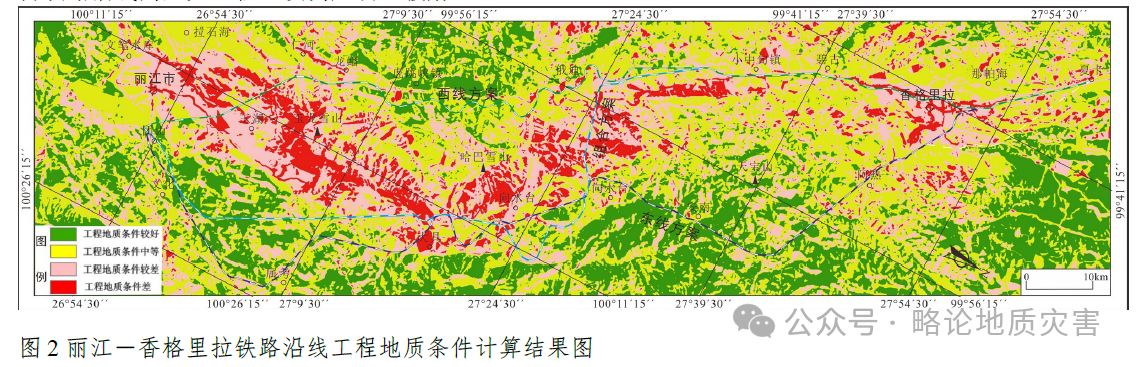

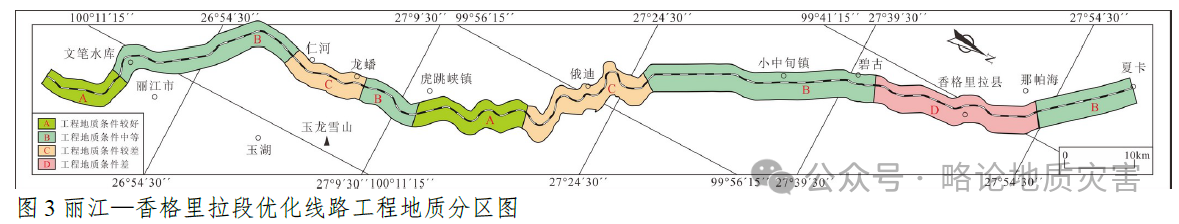

多尺度稳定性评价体系:提出“区域地壳稳定性-工程地质稳定性-场地稳定性”三级评价方法,应用于滇藏铁路选线优化,显著降低活动断裂影响。

案例:丽江-香格里拉段通过调整线位避开玉龙雪山东麓断裂,减少隧道埋深与施工风险。

2. 地质灾害防控突破

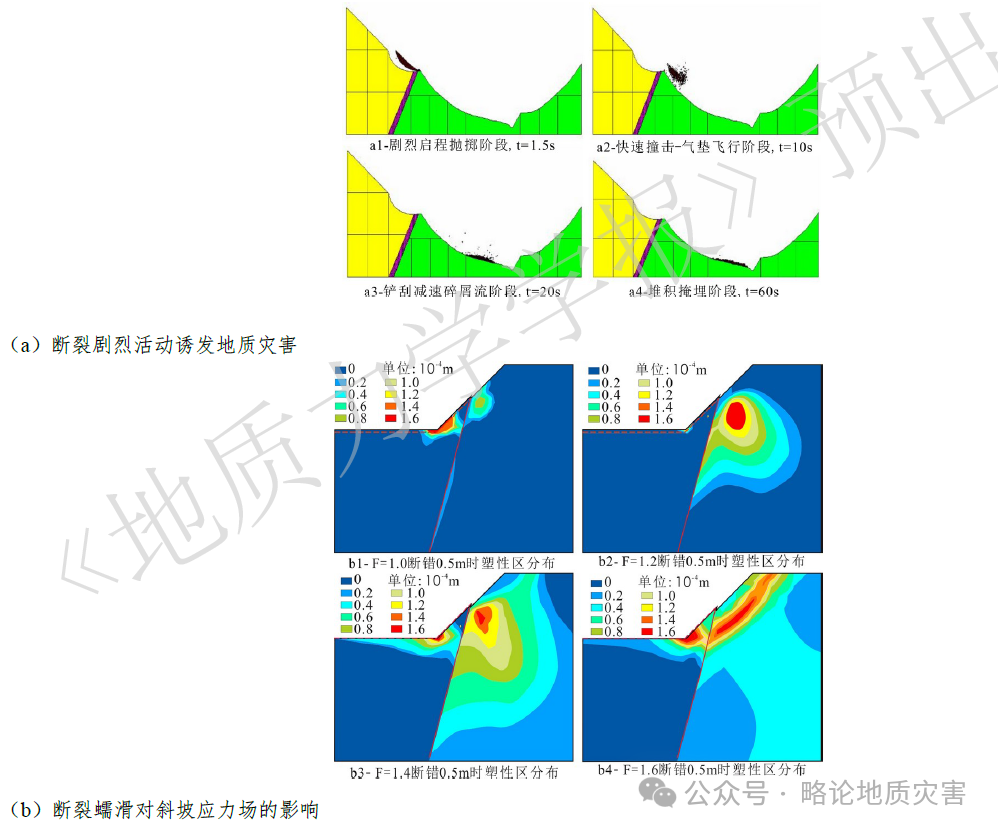

活动断裂灾害效应:揭示断裂带通过地形改造、应力场干扰、物源供给等机制加剧滑坡、泥石流灾害。

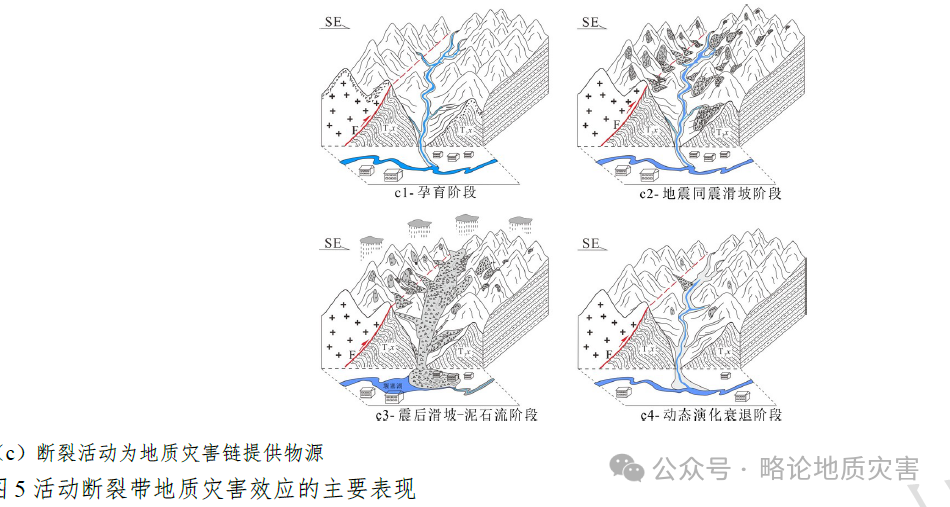

高位滑坡地质力学模式:提出6类控滑模式(如堆积体滑移型、构造控制型),阐明白格滑坡等案例中构造缝合带与蚀变软岩的联合控滑机制。

防灾应用:为川藏交通廊道滑坡早期识别提供理论依据。

3. 深埋隧道岩爆防控技术

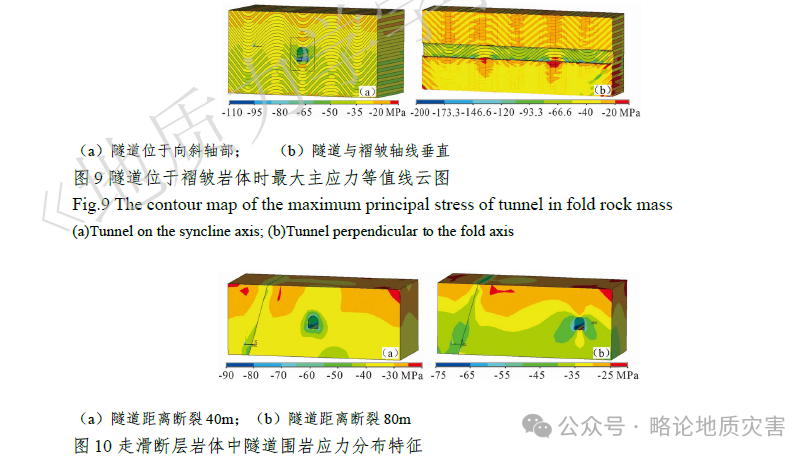

构造应力影响:隧道轴线与褶皱/断裂的几何关系显著影响岩爆强度(如平行褶皱轴部时风险最高)。

防控对策:

规划阶段:优化隧道轴线方向,优先平行最大主应力;

施工阶段:采用圆形断面、超前导洞卸压、高强支护体系;

监测预警:结合微震与应力实时监测。

未来展望

理论发展:跨尺度动力学建模、灾变过程定量化、可靠度分析融合。

技术拓展:空-天-地多源监测与AI结合,极端灾害链预警,深部三维地质力学模型构建。

行星地质应用:探索地外基地选址的工程地质稳定性评价方法。

(1)结合重大工程选线选址,继承和发展了区域地壳稳定性评价理论,提出了区域地壳稳定性-工程地质稳定性-场地稳定性调查评价方法,有效服务重大工程选线选址。

(2)结合重大地质灾害风险防控,提出了活动构造带工程地质研究框架,阐明了活动断裂的地质灾害效应,构建了高位滑坡地质力学模式,揭示了地质构造与特殊岩性联合控滑机制。

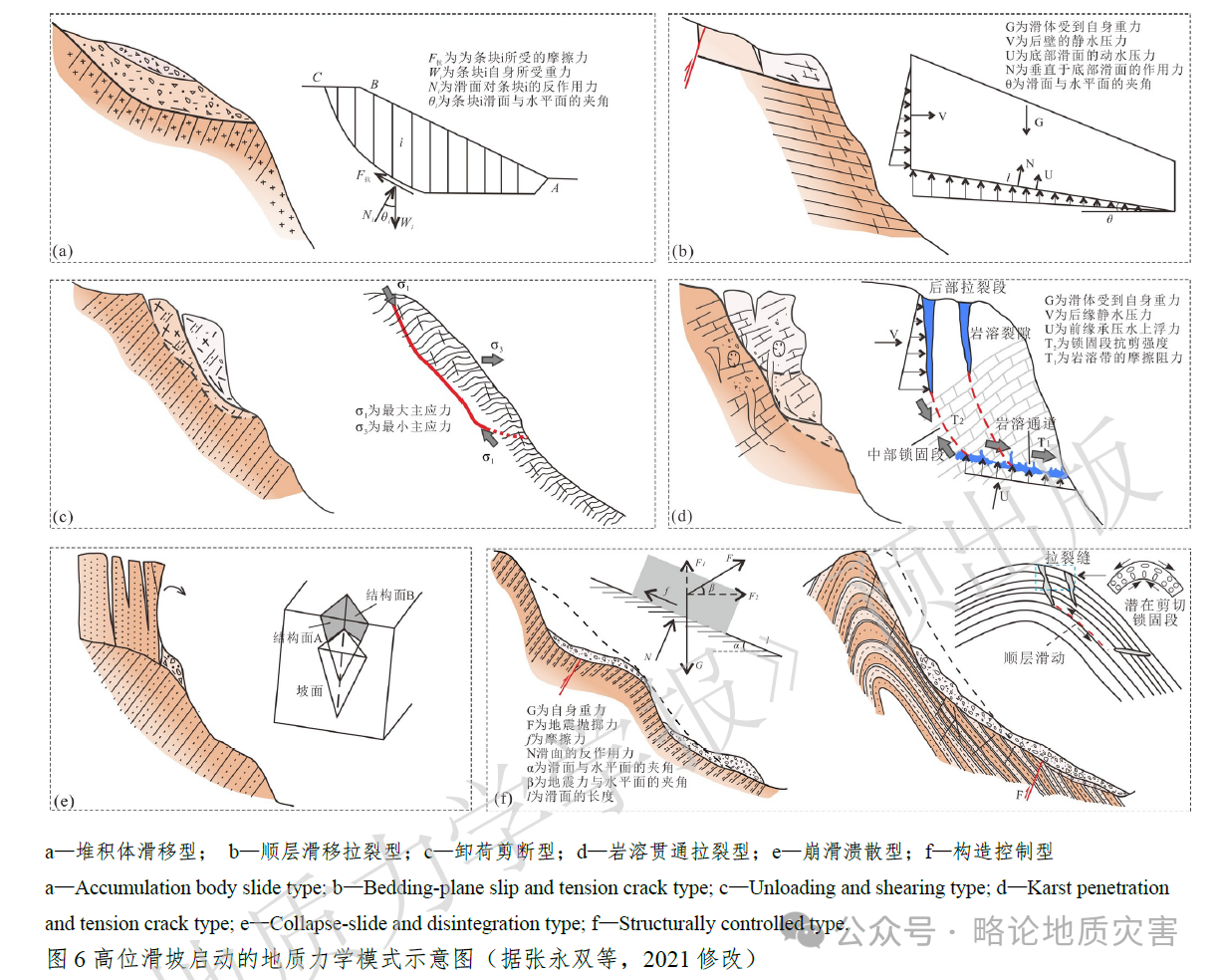

(3)结合深埋隧道地质安全风险防控,对比分析了不同构造环境下隧道岩爆特征的差异,基于实测地应力的深埋隧道岩爆机理研究,提出了高地应力环境下隧道岩爆防控对策。

(4)地质力学理论和方法在国家重大工程规划建设中发挥了不可或缺的作用,今后应继续加强地质力学在理论创新和工程应用方面的研究,特别是工程应用拓展及行星地质科学拓展方面。

成功提示

成功提示

错误提示

错误提示

警告提示

警告提示

评论 (0)