2025-10-20 3246 0

在世界的屋脊,在无垠的戈壁,在氧气稀薄、风雪肆虐的“生命禁区”,有这样一群人。他们远离都市的繁华与喧嚣,与雪山为伴,与荒漠同行。他们不是探险家,却常年跋涉在最险峻的山水之间;他们不是边防战士,却同样守护着祖国边疆的光明与脉动。他们是水电基础局的建设者,是扎根在西藏、新疆等最艰苦一线的普通人。他们的故事里,有刺骨的寒风、有灼目的烈日、有难以想象的孤寂与挑战,但更闪耀着坚韧不拔的意志、守望相助的温情、对职责的无限忠诚,以及对生活最质朴的热爱。 特开专题,让我们将目光投向这片壮丽而严酷的土地,走进这群平凡英雄的世界,聆听他们用脚步和汗水谱写的、饱含温度与力量的生命故事。

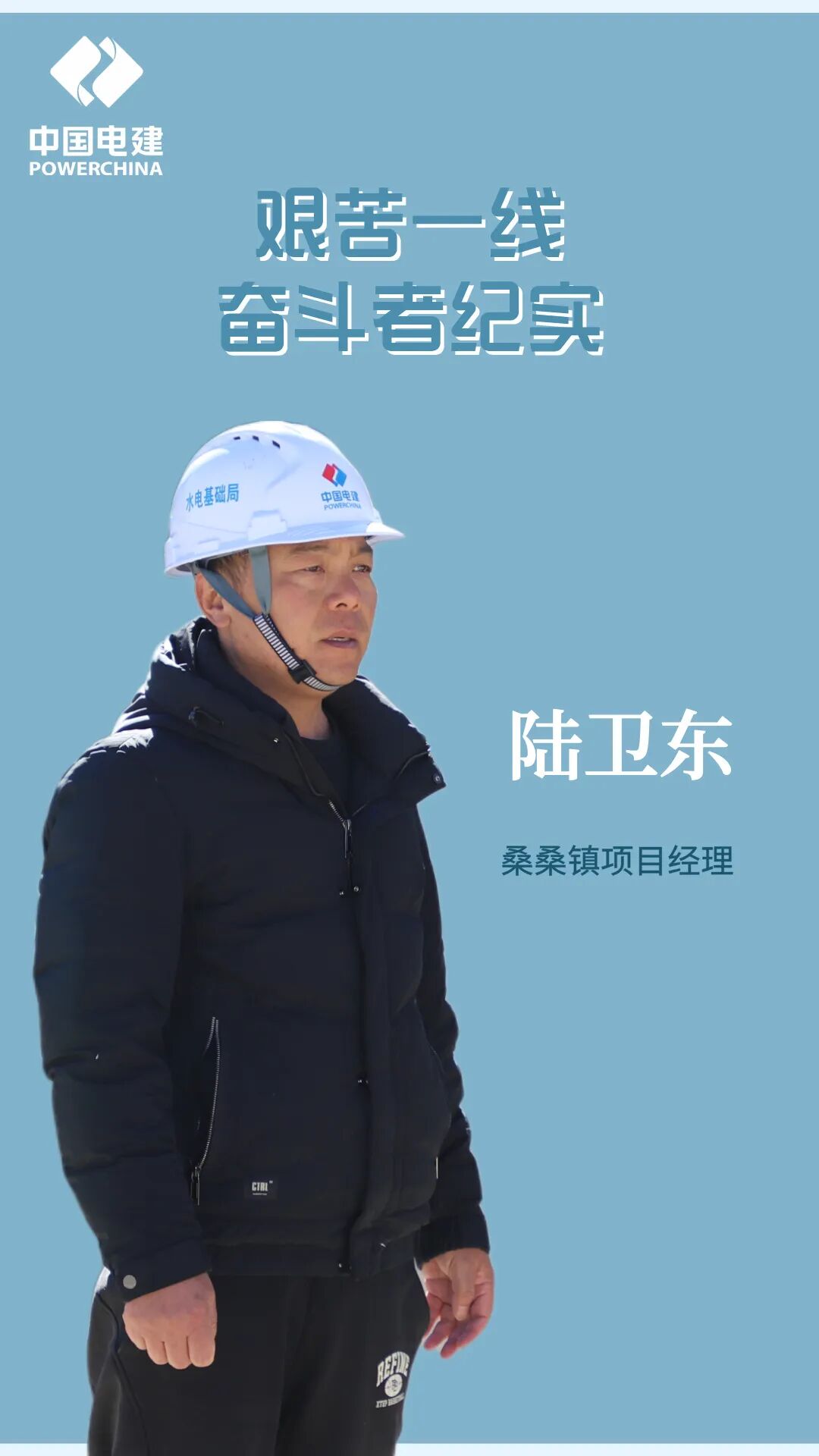

八月的桑桑镇,海拔4700米。这里的风不似内地,它像一把开刃的冰刀,裹挟着高原的砂砾,抽在脸上,瞬间便能带走所有温度。刚铺好的供水管线,是这片苍茫草原上唯一倔强的银亮弧线。翻开陆卫东桌上那本磨得发旧、边角卷起的工作记录本,密密麻麻的字迹,是十一年风雪刻下的年轮。三千多个日夜,在含氧量不足平原一半的“生命禁区”,一名共产党员的坚守,需要用每一次用力的呼吸去兑现。 方案落地,陆卫东的身影更深地扎进了工地。天未亮,他便顶着刺骨寒风出发。在管道铺设现场,他徒手抠开保温层的缝隙,手指冻得不听使唤,却仍坚持说:“这里,再加两层防寒棉。零下三十度,也要保证水管不冻,牧民家的水缸不空。”对他而言,这埋下的不只是一根根管线,更是连接千家万户的“生命线”。 遇到前来打听进度的藏族同胞,他会主动拉住对方的手,那双手掌心布满坚硬的老茧,手背是纵横交错的裂口。他语气笃定:“放心!保证让你们喝上放心水!”当地水利局领导看到他:劳保鞋被泥浆包裹得看不出本色,脸庞被高原烈日烙上深重的晒斑,但他对工程的每个细节都了然于胸。人们看到的,是一个被4700米风霜雕刻过的身影,更是一份用脚步丈量出来的责任。 在苦寒之地传递使命火炬

初入高原,安全是命

2014年,陆卫东第一次踏上西藏。美景之下,是海拔4000米处无声的考验:稀薄的空气让每一次迈步都如同负重,灼人的紫外线能轻易刺穿防晒,剧烈的心跳与隐痛的头疼是身体发出的最初警告。作为雅砻水库项目安全部主任,他随身携带的安全日记本扉页上,“高原施工,安全是命”八个字,是用生命体验写下的座右铭。

2015年9月的一个傍晚,雅砻水库工地突降暴雨。陆卫东在巡查中敏锐地发现导流洞边坡上一道细微的裂缝——在高原,暴雨与地质松软往往是灾难的前奏。他立刻通过对讲机嘶吼:“洞内全体人员停止作业,五分钟内撤离!”声音在风雨中坚定如铁。当最后一名工人跌撞着跑回安全区时,边坡已在雨水冲刷下开始剥落碎石。那一夜,他带着人员在泥泞中抢险至凌晨三点,排除险情后,汗水、雨水和着泥浆,几乎将他冻僵。

在极限之地开凿希望

2024年7月,陆卫东转战昂仁县桑桑镇供水项目。4700米,这是他职业生涯的“最高点”。这里的空气更稀薄,一口呼吸仿佛只能吸进半口;冬季零下30摄氏度的极端气温,能让裸露的皮肤瞬间冻伤,机械设备也时常“罢工”。交通不便,物资运输是一场漫长的等待;通讯时断时续,与外界联系全靠运气。面对极限的挑战,陆卫东骨子里那股迎难而上的劲头,反而被彻底点燃。

项目高峰期的挑战是空前的:17公里供水管线,要穿越近10公里的高原永冻层,平均厚度1.8米,坚如磐石。在这里,铁镐砸下只有一个白点。陆卫东创新推出“党建+技术”攻坚模式,亲自挑起编制施工方案的重担。他一次次跪在冻土上观察,一遍遍与技术员猫在简陋的工棚里讨论,方案在高原寒风中反复修改、优化。每一次思维的碰撞,不仅是在挑战技术的极限,更是在与急速消耗的体力和意志力搏斗。

用冻僵的双手,捂热牧民的心

陆卫东深知团队的重要性,作为项目负责人,他关心年轻技术员的成长,工作间隙,陆卫东常和大家交流分享。他组织技术研讨班,带着大家学习安全质量政策,钻研专业知识。在他带动下,项目部的学习氛围浓了,团队战斗力更强了。“一个人力量有限,大家一起进步,才能打赢这场硬仗。”这是他常挂在嘴边的话。

期间,他还总结在高原冻土施工、高海拔连接工艺、极端天气安全防护等方面的实践经验,发表多篇安全技术论文,为高原水利工程建设提供参考。

“高原虽苦,但使命光荣;离家虽远,但初心不改。”这平淡的话语背后,是十一年如一日的牺牲与奉献。从4000米到4700米,他的脚步越走越高,环境越来越苦,但那份为高原水利事业奉献的初心却始终如一。

成功提示

成功提示

错误提示

错误提示

警告提示

警告提示

评论 (0)